人生なんて、意外に小さな勇気でかわるもの

最高だ。最高過ぎる-。ロンドン-成田間の飛行機の中でこの映画を往復3回も観てしまった。その後、東京国際映画祭での公式上映、UK版DVD、年末から始まった東京上映でも本作と再会したものの、まだまだ飽き足らない。

そして観客を最高の気分へと押し上げてくれる映画の余韻に浸りながら、筆者は毎度、「信じられるか?これがあのケン・ローチの映画だなんて」と自分自身に問いかけてしまうのだ。

この小さな自分革命の物語は、格言めいたこの一文で幕を開ける。

“It all began with a beautiful pass from Eric Cantona.”

近年、若返りの作風で注目を集めるケン・ローチの最新作は、どこをとっても驚きづくし。なにしろ昔の女房を忘れられない男が、マリファナの一服で元サッカー選手エリック・カントナ(幻か?精霊か?)を自室へと招聘し、憧れの彼から人生哲学の教えを乞うときたもんだ。

サッカー大好きケン・ローチのことなので、本編にはもちろんエリック・カントナ現役時代の名シーンが満載。なるほど、これをスポーツの芸術的瞬間というのだろう。ほんとうにたった一本のパスから電流が走ったかのようにスタジアムの観客が総立ちになる。そして熱気は沸騰へと変わる。

「魔法使いが現れて奇跡を起こす」という筋は、僕らが幼少期から慣れ親しんできたありきたりなものだが、ローチ監督はこの素材をリアルな大人の物語、明日を切り開くための物語へと引き寄せてみせる。その魔法の導き手となるのが、他ならぬエリック・カントナ、本人というわけだ。彼もこの巨匠による大抜擢に応え、選手時代そのままの破天荒かつ力強い存在感でスクリーンを席巻していく。

そもそもローチ作品といえば、これまで“組合”や“社会主義”といった概念がハードに打ち出されることが多かった。だが今回は彼も手法を変え、これらを「チームメイトへの信頼」という最もソフトな落とし所へと集約させる。

やがて訪れる家族の大ピンチ。不運つづきの主人公。そしてひとりが悩んでいれば何処からともなく駆けつけ、“おせっかい”が感動に変わるほど強引に手を差し伸べてくれる職場の仲間たち。苦しい季節を駆け抜けて、ついに彼らが一致団結して繰り出すラストの大逆襲は本当に爽快で楽しい。

ケン・ローチのタッチは時代とともに変幻自在。「すべてがカントナのパスからはじまる」とすれば、これはあたかもローチから僕らに託された、巧妙で真心に満ちたゴールチャンスのようではないか。

あとはその球をゴールへと叩き込むだけ。

「さあ、ほら、蹴りだしてごらん!」

ローチやカントナ、そして後ろに控える無数の仲間たちの野太い声援が、少々苦しい時代を生きる僕らの背中をポジティブに押し出してくれる。なんだか底知れぬ元気をもらったような、ホカホカした気持ちに包まれる。人間って、仲間っていいなと、素直に思える。

『エリックを探して』はそんな映画なのだ。

監督:ケン・ローチ(「麦の穂をゆらす風」カンヌ国際映画祭パルムドール受賞)

脚本:ポール・ラヴァティ

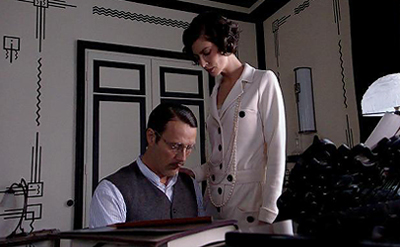

出演:スティーヴ・エヴェッツ/エリック・カントナ/ジョン・ヘンショウ/ステファニー・ビショップ

配給:マジックアワー+IMJエンタテインメント

英語タイトル: LOOKING FOR ERIC

【公式サイト】 http://www.kingeric.jp

12月25日(土)、Bunkamuraル・シネマ、ヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国ロードショー

(C)Canto Bros. Productions, Sixteen Films Ltd, Why Not Productions SA, Wild Bunch SA, Channel Four Television Corporation,France 2 Cinema, BIM Distribuzione, Les Films du Fleuve, RTBF (Television belge), Tornasol Films MMIX

【ライター名】牛津厚信